中国科学院西双版纳热带植物园(以下简称“版纳植物园”)是中国科学院直属事业单位,是集科学研究、物种保存与科普教育为一体的综合性研究机构和国内外知名的风景名胜区。版纳植物园秉承“秉恒致知 和实生物”的核心理念,以建设“生态学与生物多样性研究基地和热带植物大本营”为定位,促进我国生物多样性保护和可持续发展。

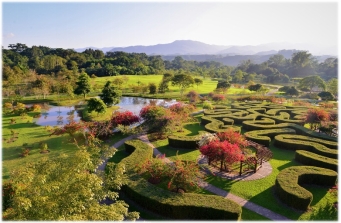

版纳植物园由我国著名植物学家蔡希陶先生于1959年领导创建。全园占地面积约1125公顷,收集活植物13000多种,建有38个植物专类区,保存有一片面积约250公顷的原始热带雨林,是我国面积最大、收集物种最丰富、专类园区最多的植物园,也是世界上户外保存植物种数和向公众展示的植物类群数最多的植物园。

版纳植物园的创建缘于新中国发展橡胶等热带经济植物的国家重大需求。1959年,蔡希陶先生带着一群“集体鲁滨逊”,筚路蓝缕,双手劈开葫芦岛,建设植物大本营,变野生为家栽,变他地为本地,引种和驯化国内外热带植物资源,保护好我国稀少的热带雨林,服务国家,造福人民。得益于党和国家对科技事业的坚强领导和持续投入,得益于中国科学院和地方各级政府领导的关心支持,版纳植物园的发展进入快车道。1998年成为首批中国科学院知识创新工程试点单位之一,2011年荣膺国家5A级旅游景区,2013年成为中国植物园联盟(现更名为中国植物园联合保护计划)挂靠单位,2015年牵头组建了中国科学院东南亚生物多样性研究中心,2016年获首个中国最佳植物园“封怀奖”,2019年批准成为中国科学院核心植物园三个组成单位之一。

建园初期的版纳植物园急国家之所急,急人民之所需,专注于热带植物资源开发、利用和保护研究。20世纪60年代,开展油瓜家化和扩大试种、芭蕉代粮、双季稻和轻木引种;70年代,引种石油压裂液增产剂原料瓜尔豆,战舰缆绳用植物蕉麻,寻找止血药资源-血竭(龙血树),发掘和研制增粘降凝添加剂和抗癌药物“美登木”;80年代,研究和建立多种橡胶混农林模式,开展人工雨林恢复实践,在海南成功推广并获奖。21世纪初,中国科学院和云南省合作启动“万种植物园”项目建设,版纳植物园实现跨越式发展,项目成果不仅为地方社会经济的发展做出了重要的贡献,也在中国植物园发展史上留下深远影响,同时对于国家植物资源保护和利用具有战略意义。

建园以来,版纳植物园已完成科研项目2100 余项,取得国家级、省部级成果奖励110余项,发表学术论文6250余篇,申请专利200余件,授权专利130余件,主编出版专著50余部,8个林业植物新品种获得国家植物新品种权。与国内120多个植物园、大学以及国际上50多个国家(地区、国际组织)有着广泛的交流与合作,国内外影响不断扩大。现已成为“国家环保科普基地”、“全国科学普及教育基地”、“全国青少年科技教育基地”、“国家AAAAA级旅游景区”、“全国研学旅游示范教育基地”、“中国十大科技旅游基地”、“全国文明单位”、“全国绿化先进集体”和“云南省精品科普基地”。

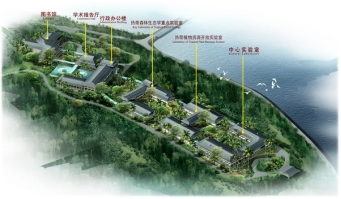

版纳植物园下设研究单元3个:中国科学院热带森林生态学重点实验室、中国科学院热带植物资源可持续利用重点实验室、综合保护中心,共42个研究团队。有国家级野外台站2个,省级野外台站3个,科研支撑部门8个。现有在册职工768人,高级专业技术职称人员167人,研究生指导教师99人。

版纳植物园现有生态学、植物学两个博士学位授权点,生态学、植物学两个学术型硕士学位授权点以及生物与医药专业型硕士学位授权点以及生物学专业一级学科博士后流动站。现有博士生导师44人,硕士生导师42人,其中外籍导师8人。现有在学博士和硕士研究生370人(含联合培养学生62人),其中国际学生78人(来自泰国、法国、美国等17个国家和地区)。截至2021年底,已累计招收和培养1263余名博士和硕士研究生。培养的研究生中,涌现出许多优秀人才,他们在科研、保护、教育、政府等不同行业的工作岗位上脚踏实地、开拓创新,为国家的物质文明和精神文明建设作出了重要贡献。